健康経営

健康経営宣言

NSDの最大の財産は社員です。社員一人ひとりが能力を十分に発揮し活躍するには、心身の健康や私生活の充実が不可欠です。当社は社員の健康を経営の重要課題と位置づけ、社員が健康で安全に働ける環境の整備と維持に努め、この取り組みを通じて、会社の持続的な成長を目指します。

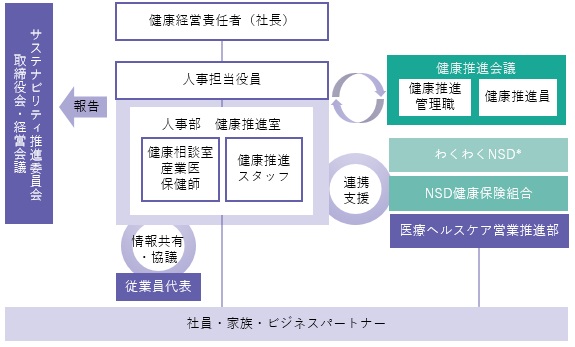

健康経営の体制

社長を最高責任者、人事担当役員を施策の企画・実行のトップとし、人事部が医療ヘルスケア営業推進部およびNSD健康保険組合と連携し、健康経営を推進しています。

特に、NSD健康保険組合はグループ単一の健保という特性を活かし、会社と連携してグループ企業共通のメンタル・フィジカル両⾯での健康課題に対して積極的な⽀援を⾏うなど、社員とその家族の健康づくりを支援しています。

人事担当役員は人事部内の健康推進室と定期的にミーティングを行い方針や施策を議論し、施策の実施結果や経年での指標分析結果等を取締役会等に報告しています。また、健康推進室では、専門職である産業医、保健師が組織を横断した健康経営の推進を行っています。

そのほかにも、健康経営の浸透を目的に、各事業部・本部の管理職および非管理職の双方から構成される「健康推進会議」を設け、社員からの意見を吸い上げることで、健康経営施策の円滑な実施に努めています。

- ※わくわくNSDとは「NSDを働きがいのある会社」にすることをミッションとする社員有志から成るプロジェクトチームであり、部門を超えたコミュニケーションの活性化、働きがいの創出を目的に活動しています。

健康経営への取り組み

NSDでは、健康経営宣言に掲げたとおり、会社の持続的な成長のために「社員一人ひとりが能力を十分に発揮し活躍する」こと、すなわち「社員のパフォーマンスの向上」を健康経営の目標とし、具体的なパフォーマンス指標と目標を掲げ、以下の観点から、健康経営に積極的に取り組んでいます。

- 健康増進と疾病予防

- 育児・介護・治療と就業の両立支援

- 長時間残業をなくし、有給休暇を取りやすい環境づくり

パフォーマンス指標と目標

社員のパフォーマンスの向上は、「アブセンティーイズム」「プレゼンティーイズム」「ワークエンゲイジメント」※を数値目標として測定を行っています。

- ※「アブセンティーイズム」「プレゼンティーイズム」「ワークエンゲイジメント」とはそれぞれ以下を意味しています。

アブセンティーイズム:健康問題による仕事の欠勤

プレゼンティーイズム:欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態

ワークエンゲイジメント:仕事に関連するポジティブで充実した心理状態

| パフォーマンス指標 | 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 測定人数 (回答率) | 実績 | 測定人数 (回答率) | 実績 | 測定人数 (回答率) | |||

| アブセンティーイズム | 休職制度を利用している人の割合 | 1.6% | 1.7% | 全社員(100%)(※1) | 1.7% | 全社員(100%)(※1) | 1.7% | 全社員(100%)(※1) |

| 傷病による欠勤、休職日数の全社員平均 | 1.8日 | 2.2日 | 全社員(100%)(※1) | 1.9日 | 全社員(100%)(※1) | 2.2日 | 全社員(100%)(※1) | |

| プレゼンティーイズム | Wfun (Work Functioning Impairment Scale)(※2)による判定 | A判定 | B判定 | 2,881(89.4%) | B判定 | 3,029(92.2%) | B判定 | 3,169(95.4%) |

| ワークエンゲイジメント | 仕事に対して意欲的かつ仕事に誇りを感じている度合を示す指標の全回答平均(※3) | 2.4 | 2.3 | 2,881(89.4%) | 2.3 | 3,029(92.2%) | 2.3 | 3,169(95.4%) |

- ※1全社員が入力する勤怠システムからデータを抽出して集計

- ※2産業医科大学で開発された、健康問題による労働機能障害の程度を測定するための調査票

- ※3全社員に対し実施したストレスチェックの項番79「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」、項番80「自分の仕事に誇りを感じる」の設問を使用しており、得点は4点満点で、得点が高いほどワークエンゲイジメントが高い状態を指す

健康増進と疾病予防

社員の健康が重要な経営資源であるとの考えの下、生活習慣や健康リテラシーを改善・向上させ、心身の病気の発生を未然に防ぐ働きかけをしています。取り組みにあたっては、施策と効果の関連を明確にした「健康経営戦略マップ[PDF:120KB]」を策定し、検証しながら戦略的に推進しています。

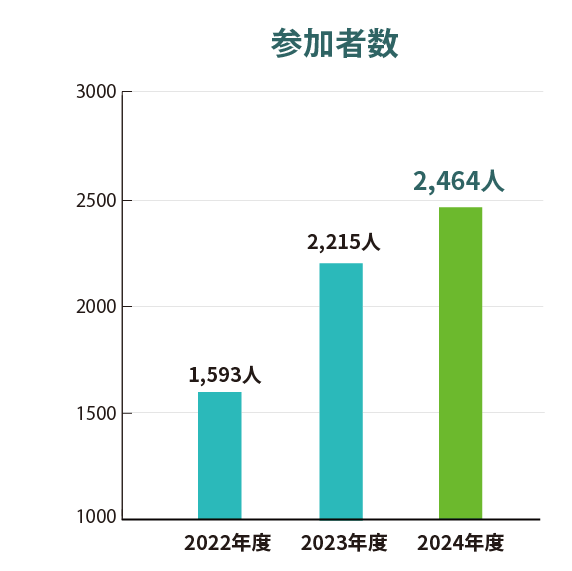

2017年度より健康ポイント制度※を導入し、各人が設定した健康目標への達成の支援、健康情報提供等を通して、社員の健康リテラシーの向上を図っています。

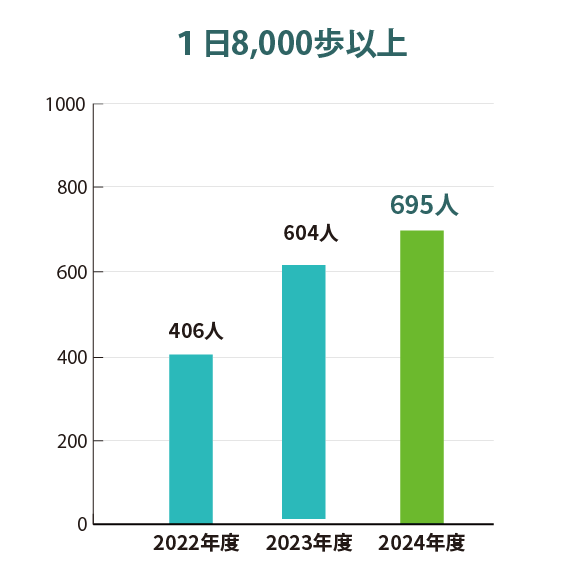

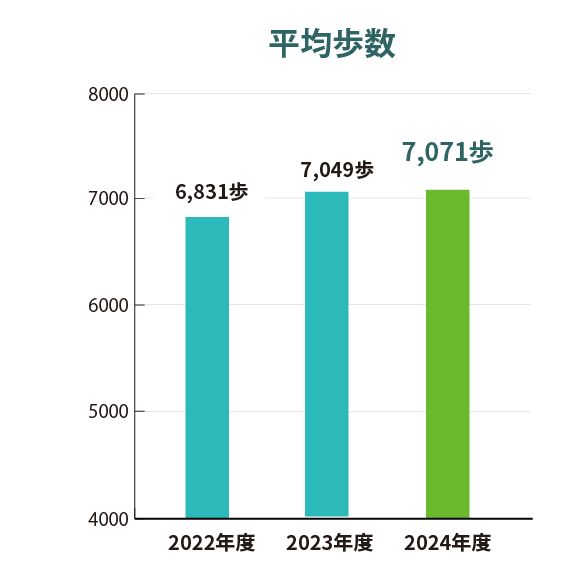

デスクワーク中心の業務による運動不足に課題がありましたが、健康ポイント制度を活用した運動奨励等の結果、1日8,000歩以上歩く人の割合や平均歩数が上昇しています。

また、精密検査、がん検診や禁煙外来については費用の一部を補助することにより、社員の健康管理を支援しています。

- ※健康ポイント制度とは

当社開発の健康アプリへのバイタルデータの登録、健康チェックアンケートへの回答、ウォーキングイベントへの参加等でポイントを付与し、健康関連グッズに交換できる制度です。

2022年10月からは、健康ポイント制度を利用した社内イベントとして、アプリに登録された累積歩数を基に、疑似的な日本一周を行うウォークラリーを実施しています。このウォークラリーでは、ルート上に設けられているチェックポイント到達により記念品(ご当地名産品)やポイントを獲得できる仕組みで、「歩くことをもっと楽しく」を目指しています。

その結果、参加者数・平均歩数ともにウォークラリー実施前よりアップしており、社員の健康増進につながっています。

健康ポイント制度による成果

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 参加者数 | 1,593 | 2,215 | 2,464 |

| 1日8,000歩以上 | 406 | 604 | 695 |

| 平均歩数 | 6,831 | 7,049 | 7,071 |

健康相談室・健康推進室スタッフによる相談体制も整備し、健康診断の結果に応じた継続的なフォローや精密検査の受診勧奨、メンタル不調者や復職者への面談を行っています。

また、BMI高値の社員を対象に運動・食事指導をおこなうBMI改善プログラムの実施、心身の健康に関するeラーニングの実施、マインドフルネス※動画の配信等、心身の病気の発生を未然に防ぐ取り組みにも注力しています。

適正体重者比率・BMI30以上比率は、習慣の改善が結果に現れるまである程度の時間が必要であり、目標達成に向けて施策を継続して実施をします。

- ※マインドフルネスとは、漠然とした不安感や対外評価に惑わされず、「今」に集中できる精神状態のことです。マインドフルネスの状態を目指し、瞑想等のスキルを習得し実践することにより、ストレスが低減され仕事のパフォーマンスがあがるとされ、ビジネスシーンでも利用されています。

| 参加者人数 | 社員満足度(※1) | |

|---|---|---|

| 健康ポイント制度参加(※2) | 2,464人 | 96.3% |

| BMI改善プログラム(※3) | 103人 | 33.3% |

| 心身の健康に関するeラーニング(ラインケア)受講 | 406人 | 67.0% |

| 心身の健康に関するeラーニング(セルフケア)受講 | 3,316人 | 69.2% |

- ※1社内アンケート回答者のうち、「とても満⾜している」「満⾜している」と回答した⼈の割合

- ※2健康ポイントの2024年度付与総数は、16,318,144ポイント(1ポイント1円換算)でした

- ※3「2023年10⽉〜2024年9⽉」実施分を2024年度施策として計算

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%継続 |

| 精密検査受診率 | 80.0% | 76.3% | 82.7% | 85.0% |

| 婦人科検診受診率(※4) | 90.3% | 91.5% | 89.2% | 95.0% |

| 喫煙率 | 21.1% | 20.8% | 19.7% | 19.0% |

| 運動習慣者率(※5) | 15.1% | 17.6% | 19.2% | 25.0% |

| 1日8,000歩以上歩く人の割合(※6) | 20.9% | 25.3% | 27.3% | 30.0% |

| 睡眠により十分な休養が取れている人の割合 | 64.5% | 62.5% | 61.4% | 70.0% |

| 飲酒習慣者率(※7) | 14.9% | 16.8% | 17.1% | 14.0% |

| 適正体重者率(※8) | 63.2% | 62.7% | 62.7% | 65.0% |

| BMI30以上比率 | 7.2% | 7.2% | 6.7% | 6.3% |

| 医療職による保健指導参加率(※9) | 58.1% | 73.6% | 80.1% | 80.0% |

| ハイリスク者の治療継続率(※10) | - | 100.0% | 100.0% | 100.0%継続 |

| ヘルスリテラシーの状況(※11) | 74.6% | 70.2% | 73.3% | 75.0% |

- ※4⼈間ドック受診者(⼥性)のうち⼦宮頸がん検診、乳がん検診のいずれかを受診した⼈の割合

- ※51週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合

- ※6厚生労働省「健康づくりのための身体活動指針」では、1日8,000歩を目標歩数として推奨しており、当社でも目標としています。(数値は当社開発の健康アプリに連携された歩数データにより算出)

- ※7頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上の人の割合

- ※8BMIが18.5~25未満の人の割合

- ※9健診結果「要観察」「再検査」「精密検査」「要治療」「治療中」が1項⽬でもある⼈のうち医療職が保健指導をした人の割合

- ※10保健師が医療機関への受診を指導した⼈のうち受診した⼈の割合

- ※11社内アンケート「⾃分の⼼と体の健康維持、悪化防⽌のために、意識的に⾏っていることはありますか?」という問いに「はい」と回答した⼈の割合

メンタルヘルス関連では、社員一人ひとりが能力を十分に発揮し活躍するため、メンタル不調の早期発見を目標にしてラインケア・セルフケア研修を実施し、社員の知識向上を図ってきました。

研修を通じて、一般社員にはストレスへの対処法や相談窓口の周知、管理職には部下の不調サインと人事部健康推進室への相談のタイミングなど、メンタルヘルスの正しい知識を提供しています。

その結果、高ストレス者数は減少しています。2022年度からメンタル不調の早期発見率も指標の一つとして、メンタル不調の早期発見を強化しています。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 89.4% | 93.3% | 95.6% |

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 高ストレス者(※12) | 10.0% | 11.5% | 12.2% | 14.4% |

| メンタル不調の早期発見率(※13) | 45.5% | 33.3% | 34.7% | 27.9% |

- ※12自覚症状が高く、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人の割合(厚生労働省の基準に準拠しています)

- ※13新規⻑期休務者のうち、相談から8⽇⽬以降に診断書を提出(休務開始)した⼈の割合

育児・介護・治療と就業の両立支援

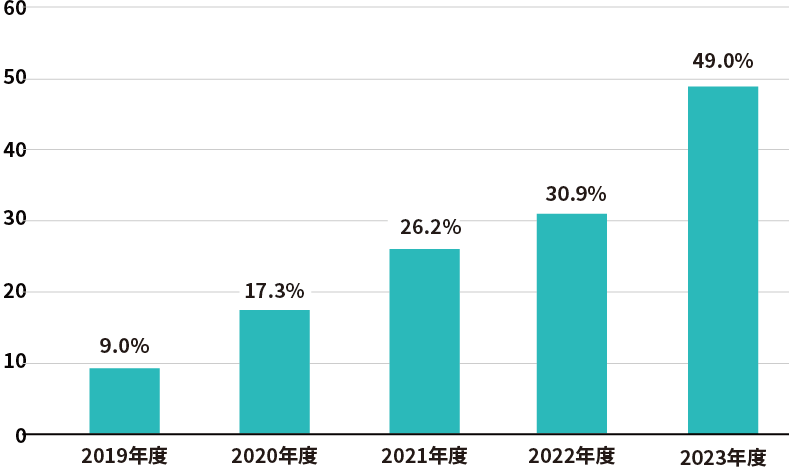

働き方の多様化、ワークライフバランスの推進を目指して、子育てや介護、病気の治療をしながら働き続けられる職場環境づくりに取り組んでいます。法令を上回る育児休業や、小学6年生までの育児短時間勤務等の制度を整えるとともに、育児休業期間中の復職支援・情報提供を通じてサポートを行っています。

その結果、育児休業を取得しやすく、育休明けのフォローも自然に行える組織文化が定着し、女性社員の育児休業取得率は、統計を取り始めた2000年度から100%を継続しています。男性の育児休業取得率も直近5年間で大きく向上しており2024年度の実績は66.7%となりました。

また、取得期間についても家庭の状況に応じて希望の日数を柔軟に選択しており、2週間以上取得する社員が80%以上を占めています。今後は2030年度目標として、男性育児休業取得率80%を目指します。

介護との両立のために、休業制度や短時間勤務等の制度を整備するとともに、がんや心臓・脳疾患で治療中の社員に対して、産業医や保健師が面談を行い、担当上司との情報共有を図りながら、治療との両立をサポートしています。その他、両立に関する社内相談窓口や専門家による社外相談窓口を設置し、社員が気軽に相談できる仕組みを整えています。

このように働き続けられる環境を整えた結果、全社員に占める女性の割合が上昇し、平均勤続年数は15年以上を継続して推移しています。

- ※育児休業取得率:4月から翌年3月までに育児休業を取得した男性社員/同期間中に子女が誕生した男性社員

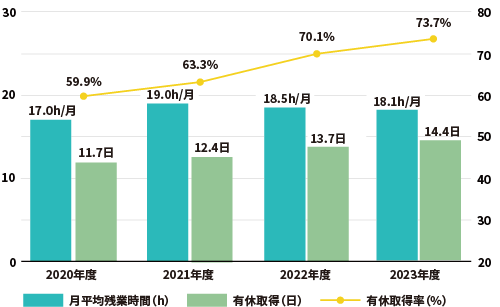

長時間残業をなくし、有給休暇を取りやすい環境づくり

社員に健康で働きやすい環境を提供することが、優秀な人材の確保や、社員の生産性向上等による経営基盤の強化につながると考え、平均残業時間(法定外)20時間未満、有給休暇取得率75%以上を中期目標として、残業時間の低減や有給休暇を取りやすい環境づくりに取り組んでいます。

半日単位及び時間単位の有給休暇、勤続功労休暇などの多様な休暇を用意し、各人の都合に合わせて柔軟に休める制度を整えています。

また、管理職層への研修やPMP®資格取得率の向上などによるマネジメントの強化を行い、残業時間の低減を図っています。

健康経営の取り組みに対する外部からの評価

NSDは、以下の認定を受けています。

健康経営銘柄・健康経営優良法人(ホワイト500)

当社は、健康経営への取り組みが評価され、「健康経営銘柄2025」に選定されるとともに、「健康経営優良法人2025(大規模法人部門・ホワイト500)」に認定されています。

「健康経営銘柄」への選定は2年連続2度目、「健康経営優良法人(大規模法人部門・ホワイト500)」への認定は2年連続4度目となります。

くるみんマーク

厚生労働省が、仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む企業や法人を認定する「くるみんマーク」。NSDは2008年、2013年、2016年、2021年の4回にわたり継続して取得しています。

健康企業宣言(銀の認定)

健康企業宣言を行い、健康づくりの取り組みを積極的に行っている健康優良企業として、2018年度より健康保険組合連合会東京連合会の認定を受けています。

スポーツエールカンパニー※1・東京都スポーツ推進企業※2

社員が心身とも健康で活躍できる状態を目指して、運動の推進に積極的に取り組んでいることが評価され、「スポーツエールカンパニー」および「東京都スポーツ推進企業」に、2020年度より5回連続で認定されています。「スポーツエールカンパニー」については通算して5回認定された企業として「Bronze(ブロンズ)認定」となりました。

- ※1スポーツエールカンパニーとは、スポーツ庁が、社員の健康増進の為にスポーツ活動に対する支援や促進に向けて取り組む企業を応援するため、2017年に創設した認定制度です。

- ※2東京都スポーツ推進企業とは、東京都が、社員のスポーツ活動を推進する取り組みやスポーツ分野における社会貢献活動を実施する企業等を認定する制度です。

取引先の健康経営支援

当社のパートナー企業を対象に、当社の健康経営の取り組み事例の紹介やマインドフルネス体験などを例として、健康経営に関するセミナーを展開しています。また、お取引先へ健康経営の取り組みに関する情報提供等の支援をしています。

労働安全衛生

NSDは、安全衛生委員会を設置し、労働安全管理、職場環境の整備、健康管理を推進しています。

産業医による月1回の職場巡視にて、事業所の危険源特定とリスク評価を行う取り組みをはじめとして、時間外労働時間・有給休暇取得状況のモニタリングや削減に向けた取り組み、健康診断の実施フォロー、社員のメンタルヘルスへの対応等を行っています。また、これらの活動結果は、安全衛生委員会等を通じて共有しているほか、健康増進や労働時間削減に向けた研修において、社員に周知しています。

なお、2024年度の労働災害件数は1件(電車移動時の急ブレーキによる負傷)でした。労働災害件数0件を目指し、安全衛生委員会にて注意喚起を行っています。